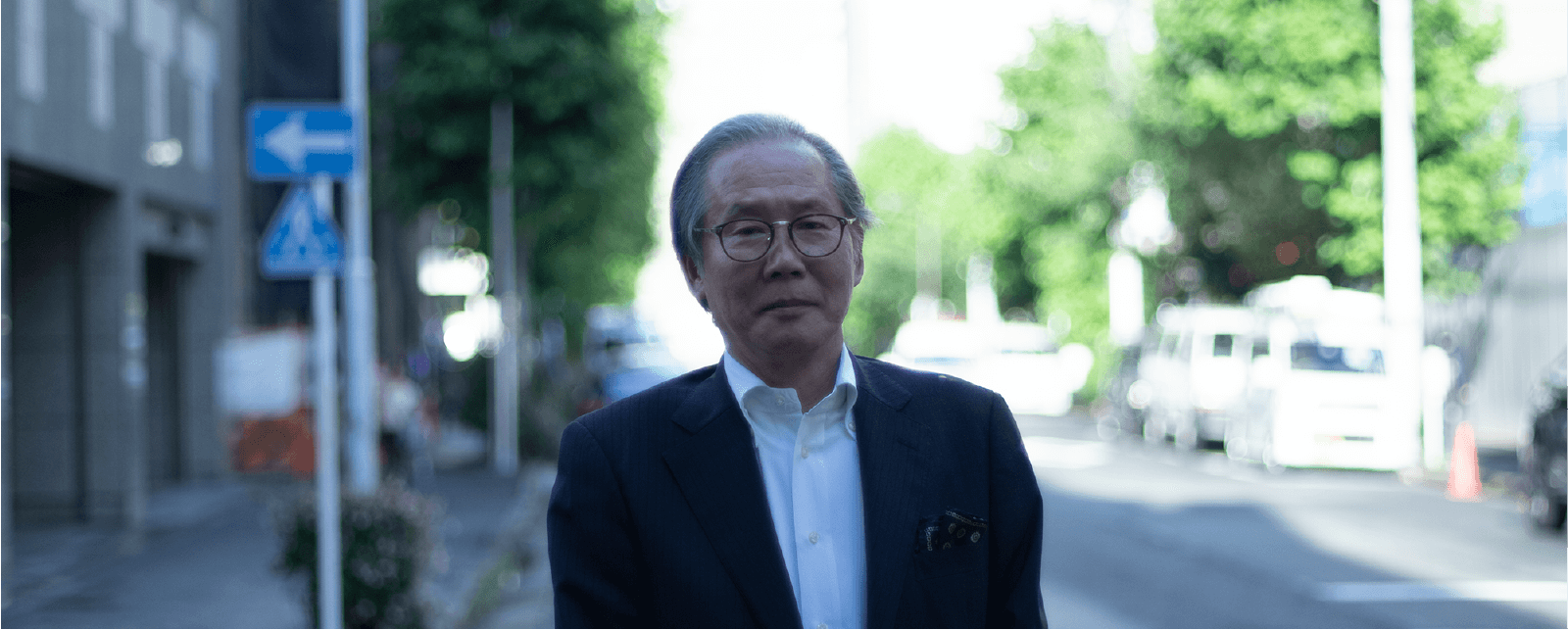

創業者 井上 弘治のメッセージ

20世紀から21世紀 そして平成から令和へと

令和元年8月

株式会社ダンク

井上 弘治

20世紀から21世紀そして平成から令和へと、この会社は2つの世紀と元号を経験しながら25年の歴史を育んできました。まさに二つの時代のはざまを、「育む」ということばにふさわしく、慎重に繊細に歴史を重ねてきたように思います。

それでは「歴史」とはなんでしょうか。科学的には歴史とは反復できない一回限りの時間のことだといわれています。はたして人間はいつの時代から歴史というものを意識するようになったのでしょうか。先達が残した事実やことばを集積し、組み立てているうちに、そのことが歴史なのだと考えるようになったのかも知れません。

古くは、中国の『史記(司馬遷)』や日本では『日本書紀』などが有名ですが、それはその時の権力の正統性を表現したものに過ぎないし、どこか胡散臭さを感じます。そう考えると真実の意味での歴史の概念はいまだに完成されてない可能性さえあります。なぜなら断片化された一回限りの時間の事実を組み立てるという行為は、当然反省と省察をとおして行わなければならないからです。そうでなければ、いわゆる歴史のなかで人間が犯してきた数々の過ちの意味を証明できないからです。もちろん歴史認識と人間認識とは別物ではあるけれど、たとえば古典文学と村上春樹の表現の質の違いはそこに歴史認識というフィルターをとおした後の人間認識があるからなのです。

わたしはこの会社が二つの時代のはざまを慎重に繊細に生きて歴史を作ってきたのだといいましたが、それはこの会社の仕事の質に由来しています。この会社の仕事は、あらゆる情報の散乱した断片を新たに集積し、その情報が本来持っている物語の骨組みと真実を発見することだからです。それには上質な編集力を要求されます。そして編集力を支える上質なコミュニケーション能力が必要とされます。

おそらくこの会社は、いまだに完成されていないかも知れない、真実の歴史の概念を発見する可能性を秘めているのではないかと思います。

年始のご挨拶

(シリーズ 今年の漢字)

■2023年/ 令和5年

離れる

9年前。O田くんがまだ会社や上司に絶望していなかった頃、社内報の企画で、今年の締めに川柳を作ってくれないかとやってきた。わたしは川柳はたしなまないので、漢字にしてくれないかと言い、ただし「今年の漢字」はすでにあるから「来年の漢字」にしようということになった。

1回目は「観」である。再読してくれれば意味はわかる。振り返ると毎年の漢字がなんとなく意味あるものとして浮かんでくる気がする。

そんなわけで今回が9回目ということになる。数年前から70才で引退すると公言しているから次の10回目が最後になると思う。

そして9回目の漢字は「離」。最近ビジネス書の世界で世阿弥の「守・破・離」がさかんに引用されているので、ちょっと調べればその意味はすぐにわかるはずだ。まさに、そういった理由の「離」だ。

2022年は諦観の「諦」を漢字にしたが、まったく世界に異変と激動があふれかえった一年になってしまった。あらゆるものが無力化しその価値観を変えざるを得なかった気がする。

実はわたし自身も昨年はそんな経験の中にいた。’22年の1月に脳梗塞で倒れその時は、幸い左半身が少し不自由になったくらいですんだ。しかしその後の経過があまりかんばしくなく、再度検査したところ秋のはじめにすい臓にガンが見つかり、他にもガン細胞が散っていて、今のところ手術が困難な情況だという。現代医学は、いろいろな選択肢を提供するが、わたしは化学療法、いわゆる「抗ガン剤治療」を選択した。この治療法は人によって差異はあるが、わたしは激しい副作用におそわれた。今は頭髪は全て落ち、抗ガン剤投与後は高熱が出て、常に手と足の感覚は50%ぐらいマヒしている。実際、右手でペンを持つのがやっとで、歩行はマリオネットのようになっている。

しかしわたしは絶望してはいない。おそらく余命というカウントダウンは始まっていると思うが、絶望していない。公言どおり70才引退を目標にグループの一社化と次へのスムーズなバトンタッチを具体的に進めている。それは’23年の創立30周年目の5月には新しい形で実現していると思う。つまり「離」とは新しく創造することだ。

だから、O田くん決して、絶望するな。わたしも明日を信じて、「自分の病」とたたかっている。

まだ見たい映画もたくさんある。読まなければならない本も残されている。

会わなければならない友人もたくさんいる。またきみたちと呑みたいから、だから絶望はしない。

井上 弘治

■2022年/ 令和4年

諦める

人間は矮小で自分勝手なあつかいにくい生きものだとつくづく思う。目先の損得で行動を規定しようとするし、あげ句の果てはあちこちで言っていることが違う。へたをすると真逆のことを言っていたりする。

これは別に他人のことを言っているのではない。残念ながら自分自身のことだ。まるで子どもの頃の感情そのままに動物のように動きまわっている。この12月で68才になる。それなのに今でも人間のことがわからない。人間のことではない。自分のことがほとんど理解できない。

それが人間という器の「かたち」なのだろうか。わたしは本来正しくあるべき「人間の姿」を求めて、人いちばいの読書をし過酷な経験も積んできたと思う。それでもなかなかその「人間の姿」を見つけだすことができない。

最近でも地球の多くの国々がキナ臭い戦争への道をたどろうとしていたり、このコロナ禍でワクチンの供給量の偏在や難民の問題、貧富の差など、もともと人類の歴史は地球の南半球からはじまっているにもかかわらず、人類史は北半球の国々が南半球を食い物にしてきたとされる。語弊があるかもしれないが、南の戦争はやわらかく北の戦争は硬質で残虐だ。

知っているのにそ知らぬふりをしてきた。「知りながら害をなすな」と誰かが言っていた。やはりどっかのアホな奴が、「人間だもの」とか言っていたのを苦々しく思いだす。いやな言い草だ。

最悪だ。だからもう諦めようと思った。

もういいや。

それで、なんとなくいちど諦めて自分の事、社会、周囲を「諦観」しようと思って調べてみると、この言葉の意味は「あきらめてながめてみる」ということの他にもう一つ「ものごとの本質を見きわめること」とある。冗談じゃないぜ。あきらめてしばらくの間とおくからながめていようと思ったら、「本質を見きわめる」ときた。なるほど。昨年('21年)はコロナが何波も襲ってきたり、仕事が減少したり、社会が大きく動いて、限界と無力感とにさいなまれた。それで、何となくずるいけど諦めてやれなんて思っていたら、これだ。

まいった。

なるほど。諦めようとするスタンスで時間かせぎをしながら「本質を見き」わめてやろうじゃないか。

今年は多方面にわたって世界が動きだすだろう。だから、あわてふためかず諦観してやろうと思っている。冷静に。

井上 弘治

■2021年/ 令和3年

浮かんでみる

三島由紀夫のあの衝撃的な自死からちょうど50年。出版や映像メディアはかなりの特集を組んでいるが、その死の真実は未だに謎のまま残されている。たしかに文学的にはとても興味をおぼえるが、それとは別にあの1970年代の記憶の底になんだかこの2020年との不思議な相似を感じるのだ。

わたしは17才でこれから青春がはじまろうとしていた。学生運動の真っ最中で、高校にもそれは波及し、学校側とわけもわからず対立していた。東大全共闘は安田講堂を占拠し、やがて機動隊の出動によって多くの学生が逮捕される。それが69年の1月で、その年の東大受験は中止になる。70年11月には三島由紀夫が憲法9条をめぐって、自衛隊に決起をうながし、挙句の果てに自害する。学生運動はその後内部から崩壊し、セクト間の抗争は多くの死者を出した。

そんな時代にいくつかのキーワードがある。それは大江健三郎のヒポコンデリーという言葉と五木寛之のデラシネという言葉だ。

ヒポコンデリーとは「心気症」と訳し、自分が病気ではないかと思い込んで不安をかきたてるという意味で、デラシネとは根無草という意味だ。両方とも何かを喪った不安とその何かがわからない不幸な時代を象徴しているのかもしれない。

わたしは、この時代が2020年と相似を感じると言ったが、まだはっきりとしたことが言えないでいる。もちろん表面的には青春の一時期を棒にふったり、人生の設計や計画がだめになったりしたことはあるだろう。しかしそうした表層的なことだけでなくあたかも機械にサビがはびこるように心のヒダのどこかがサビつきはじめているような不安を感じる。

今回のコロナウイルスについては、あと何年かで終息するという説や人類は永遠につきあいつづけなければいけないという説まで、数多ある。冗談ではなくわたしは本気で環境破壊がこの新しい病の元凶なのではと、秘かに思っている。たぶんCo2と何らかの関連があるのかもと…。

さて2021年の漢字は「浮」。

「浮」は浮草とか、浮かれるとか、果ては浮男なんて言葉もあり、あまりイメージは良くない。「浮世」はもちろん「憂き世」の発展形で無常の世のことである。

だからといえ、無常というのはあまりといえばあまりであろう。

それでなくとも人類は今その「生き方」を試されているのだ。何ものかの問いかけにずっと息がつまり、答えに窮しているのだ。

でもあわてふためく必要はない。喪われた時は、歴史のピースとして、考える材料にすればいい。もちろん問題点はたくさんある。

それらの問題点(現実)からすこしだけ浮いてみたらどうだろうか。この現実からすこしだけ浮かんで、足許を見直してみるのもいいかもしれない。浮遊感を感じながらそれでも現実ときちんと繋がっている状態。繋ぎとめておくためにはやはり知識と教養とそれに裏打ちされた思考力を養う必要がある。

井上 弘治

■2020年/ 令和2年

巷間でささやかれているように、東京オリンピック以降日本の経済的インフラはじょじょに崩壊していくきざしがあるという。もちろんメディアの一部と危機感をもっている何人かの評論家の言であるが、あながち否定できないような気がする。

先日も「T国データバンク」(法人の調査会社、主に会社の格付け等を行っている)の当社の担当が異動になり、新たな担当者と一時間ほど雑談した。

もともとT国データバンクは企業の信用・信頼調査を構造的に行っている100年以上続いている調査会社である。

その担当は前任より若かったのと初対面ということで彼に油断があったのか、初めてその調査の内実と実態の一部を聞くことができた。

かなり面白い話だったので、さらに突っ込んで聞いてみると、いわゆる「格付け」はポイント制で行われていて、その評価の方法や調査の内容は当然社外秘であるのと、調査された自社の格付けをその会社は知ることができないのだという。

その話の中で、ひときわ興味深かったのは、日本の企業数は約150万社ありそのなかでも100点満点で、51ポイント以上の会社はたったの10%しか存在しないということだ。

つまり残りの90%の企業はいつ倒産しても不思議ではない状況なのだという。にわかに信じられない話だが、零細企業に身を置くものとしては、何となく納得させられる話ではあった。なぜなら現在という時点ではなく、過去と未来というリニアタイムの線上ではいくらでも考えられることだからである。

当然当社もたくさんの危機を乗り越えてきた過去があるわけで、その頃の見えない格付けのポイントはそうとうの危険領域まで落ちていたのだろうと想像できる。

さて、そこで今年の漢字は「評」にした。たしかに危機感という意味では、危機の「危」でもいいのだろうが、ただ「危機だ危機だ」と騒ぎ立てても意味がない。やはり現状を見極め、それにどう対処していくのかという分析と実現がなければならないと思う。

危機はクライシスである。もともとは、ギリシャ語の「critcze」がその語源で「見分ける」という意味だという。そしてクライシスには、批評的精神という派生的意味がある。批評とは、検討し分析し評価することだ。つまり危機意識は批評精神がなければ見えないということだ。今年以降の世界が本当の危機を迎えるのか、正当に評価するための観る力、考える力を養わなければならないだろう。

井上 弘治

■2019年/ 平成31年(令和元年)

終わる「平成」のために遊ぶ

「平成」という元号の時代は30年で終わる。西暦では、1989年から2019年で個人的には35歳から65歳までこの時代を生きてきたことになる。混沌と憂鬱と借金と酒に溺れながら過ごした青春が終わり、少しずつではあるが「大人」としての責任と自覚に目覚め始めていた。二十代の後半に出版社をクビになり、知人の紹介でダイエーのチラシの制作に関わりながらフリーランスで編集とライターのような仕事をしていた。それでも借金と酒に溺れていた。そしてバブル経済がはじけ、ただ溺れていることを世間が許さなくなった。

面白いことがある。今はだれも住んでいない八王子の家と今暮らしている家のささやかな書斎に書庫があって、(そう、書物にも溺れている時代もあったのだ)本というやつは読む読まないにかかわらず、書架に層をなしてゆく。数年前に書庫を整理していて、その層が三層になっているのに気付かされた。最初の層はまさしく青春で、文芸評論や現代詩にまつわる書物、様々な文芸誌、その隙間に月刊プレイボーイや写真誌(歴代の女優たちの写真集)など、その次の層が純文学や映画の評論など。およそ十年単位だと思う。その頃はすでに物書きで生活しようなんてなかば諦めていて、三十代も終わりに差し掛かり、いよいよ未来からの強迫観念におびえ始めていた。

そして平成6年6月ダンクが設立された。もちろん一筋縄ではいかない。創業までの切実さは、紙数が無いのでここでは書かないが、この頃の書架はミステリーや中間小説の類で溢れている。おそらくあらゆるエンターテインメント系の小説は読み漁ったと思う。なにしろ現実から逃れたかったのだ。

ダンクは創立25周年を迎える。25年かけて、ダンクグループは平成という時代に沿うように成長してきたように思う。今回は「今年の漢字」とは別に「平成を振り返る」というテーマだが、この時代ほど人間の愚かしさと無力さを思い知らされたことはなかったのではないだろうか。冒頭で書いたようにわたしは一人の「大人」としてこの30年を観てきた。観ることによって、一方で何かを恐れてきた。

昭和の終焉とともにやってきた大きな経済的な崩壊、阪神・淡路大震災、東日本大震災に代表される人知を超えた未曾有の災害がくりかえされ、いまだに故郷を取り戻せない人たちがいる。追い打ちのように宗教的なものへの不信感をいだかせるようなオウム真理教の事件。政治は何も解決させることなく、つい先日13人を死刑に処した。あたかもバブル時代の時限爆弾が爆発したかのような大手企業の偽装や粉飾決算。挙げればきりがないが、本来為すべきことをやらずにやり過ごしてきた政治と政治家への不信感、そしてなによりも自分自身がそうした時代を経験して何もできないという無力感に打ちのめされる。

しかしそれでもこの歴史は表層的な現象であって、実は人々はもっと深いところで思考力や感受性を喪失させられているのではないかと思う。アメリカにおける政治のマイノリティーへのいわれのない抑圧。それに追従するかのような日本の政治家の発言…。この「平成」という時代が空虚さを残したまま完結されることは、果たしていいことなのか。おそらく誰にもわからない。それでも歴史は常にリピートされ続けるだろう。記憶の中でくりかえし検証し、反省することが大切な気がする。

今年の漢字は「遊」だ。後ろに(こころ)を付けて、「遊びごころ」だと思ってほしい。新明解国語辞典によると、「遊びごころ」とは「仕事や生活の中に、実用的な目的を離れて、それ自体を楽しむ要素を取り込もうとする精神的ゆとり」とある。ちょっとわかりにくいかもしれないが、ここで言っていることはもちろん仕事や生活をないがしろにしろということではない。仕事や生活を楽しむゆとりと距離感をもつことが「遊びごころ」だと言っているのだ。文科省のバカな大臣が「日本の大学に文学部はいらない」などと数年前に発言したり、別の政治家が生産的でないものは排除すべきだなどと平気で書いている。しかしもともと人間は生産性と非生産性のはざまに生きている。どちらかを失くすということは人間を止めろということだ。

オランダの文化人類学者のヨハン・ホイジンガが『ホモ(人間)・ルーデンス(遊び)』という著書(1938年)の中で「人間とは遊ぶ存在」だと仮定し、その歴史観の中で人間の歴史には常に「遊び」が意識されているのだと考え、「遊び」には一定のルールがあり、人間はそのルールに酔うことで歴史を作ってきたのだという。その考え方は当然戦争にも適用され、ナチスの戦争には「ルール」が無い。つまり人間の戦争ではないのだと彼はナチズムを批判したが、その後第二次世界大戦開戦早々にオランダを占領したドイツ軍によりナチズムを告発したとして捕えられてしまう。日本の戦時中もそうだが、多くの日本人が虚偽のルールに酔わされてしまい、人間としての痛みや真実などを忘れさせられてしまった。そのために多くの命が失われてしまったのは言うまでもないことだ。

結論から先に言うと、虚偽の中で虚偽を暴くのは「遊びごころ」でしかない。なぜなら「遊びごころ」には自己客観性と暴走を阻止しようとするルールがあるからだ。かつてわたしが現実逃避でミステリーやエンタテインメントを読んでいたように、まるでスマホの僕のごとく画面にくぎづけになっている姿は、世界につながっているようにみえて、実は捕らえられているのだと思う。見えない主催者のルールに乗せられているのかもしれない。主催者を発見し、闘うことも時には必要だろう。それも「遊びごころ」の世界に対する客観性だ。

道に志し 仁に依り 徳に依り 芸に遊ぶ

2500年前の孔子の言葉。

井上 弘治

■2018年/ 平成30年

「網」の違和

わたしは通勤で丸ノ内線と中央総武線を使っている。丸ノ内線を四ツ谷で乗り換えた後の束の間の車窓の風景を見るのを楽しみの一つにしている。とりわけ外堀と市ヶ谷の堤に残る木々の季節ごとの彩の移ろいにはささやかな癒しを覚えていた。ところが近頃は電車に乗り込むと、何とも言えない不安感と焦燥感にさいなまれることがある。最初は一過性のストレスかと思っていたが、それはどうやら車内の風景の変化によるものだと気付かされた。若いころから慣れ親しんだ車内の風景に対する違和だ。いつしか網棚から荷物が無くなり、バックパックの若者が増え、新聞を広げているおやじたちが居なくなり、読み終わった雑誌やスポーツ紙が消えた。まるで舞台の暗転のように、そこにはスマホを手に俯いている人々の群れが出現した。

確かに掌に乗るコンピューターは瞬時に人と人との会話を成立させ、音楽や映像、ゲーム、世界中の情報を配信してくれる。あの通勤時間の退屈をしのぐのに充分なコンテンツを与えてくれる。もちろんわたし自身もその恩恵を享受している一人なのだが、そもそも人々は「情報」についてそれほど貪欲だったのだろうか。「情報」は、退屈を紛らわし、まるで時間を征服したかのような快楽を用意してくれる。

1995年、朝日新聞社発行の「AERA(アエラ)」という雑誌で「マルチメディア」を特集し、情報社会化する21世紀の人類のあり方を問うている。いわく「それら来るべきものを、マルチメディア社会と呼ぼうが、それは単なるネーミングの問題に過ぎない。明確なのは、情報が大衆化する過程にあることだ。(中略)我々の前に展開する可能性は、限りなき輝きに満ちつつ、また、限りなき暗闇に包まれている。」

今から二十数年前、あたかもダンク創業の時だ。その後、「IT(情報化技術)」と呼ばれ、「WWW(世界を蜘蛛の巣で覆う)」を経て、現在は「SNS(社会を網のようなもので包むサービス)」と、その見えない「主催者(?)」は、何かを模索するようにその呼称を変えていった。「アエラ」の予想したように「情報」は、大衆化したのかもしれない。そして呼称を変えつつ同時に共通していえるのはその「ネット」の網目は細く細分化され、つまり大衆化したということだ。わたしたちはその「網」に捕らわれてもがき苦しんでいることにまだ気付いていないのかもしれない。「見えない主催者」とは誰なのか。網目を食いちぎるほどの智慧と勇気を試される時がいずれ来るかも知れない。

井上 弘治

■2017年/ 平成29年

大方の予想に反して、アメリカの次期大統領はトランプに決定した。日本の体制、とりわけ安倍晋三の「戦後レジュウムからの脱却」もこのことにおいて成功したかに見える。なぜなら日本の戦後の左派も右派もトランプの「駐留米軍の撤退」と言う発言は大歓迎なのである。戦後の左翼の悲願は日本からの米軍の撤退だったし、右翼は米軍の撤退によって日本が軍隊を持つことを公然と喧伝できることになるからだ。

現政権は「アベノミクス」をスローガンに掲げ、あらゆる戦略を駆使し無理やり経済成長を促した。それは一瞬実現されたかに見えたが、実際は表層的な達成感しか得られず、空虚と空洞化を招いただけだったのにすぎない。わたしたちはその空虚のなかに取り残されたのだ。

さて今年の漢字は「空(くう)」を選んだ。もちろん空虚とか空洞化ということが気になったからだ。空とは、現実には実態が無いという考え方だ。仏教的にはそれを「断見」と呼ぶ。逆に実態はちゃんとあるのだというのを「常見」と呼ぶ。仏教の考えは、その見方の両方を否定する。つまり実態が無いのは何も無いことではなく、現象相互の流動的な関係性によって存在するということだ。

アメリカがトランプを選んだことによって、地球上のあらゆる現象は流動的に動き始めた。しかしそれはしょせん人間の創造(想像)した現象のなせる業である。現実に翻弄されることなく常に「空」を意識することは大切なのかもしれない。「悟(さとり)」とは、すべての事象を捨て去り「空」に至ることを言う。「空」を発見するには、智慧を必要とする。それは未来を拓くことにも通じる。「空」は、「そら」とも読む。

■2016年/ 平成28年

今年の文字は、「腑」。最初の要望は、川柳を書いてくださいということだったのだが、去年は「今年の文字」だったのが、いきなり今回「川柳」なんだと、何の罪もない担当者に怒ってしまった。編集方針と責任はどこにあるのだろう。

去年は「観」。観ることは同時に観られることなのだ。だから観ることに畏れを抱いてほしい。観ることによって、自分を変える力を蓄えて、自身を見つめなおす客観性を持ってほしいという話だったと思う。

今年「腑」にしたのは、去年の末になって、まさに「腑に落ちない」ミスがつづいたからだ。

もちろんこの会社の仕事はミスと常に向き合っている。だからミスを出してもあまり怒ったりしない。最終的にはわたしの責任である。しかし現場の仕事は当然現場の責任である。責任という緊張感を客観的に眺めるもう一人の自身を創造することも大切だ。

「腑」とは、「こころ」という意味だ。

井上 弘治

■2015年/ 平成27年

「観」とは、もちろん見ることと同義語ですが、同時に「見られている」という意味も含んでいるようです。たとえば「観照」や「観賞」などという言い方は、ものの本質を見つめることや美しいものを見ることによって、見る側の主体も試されているような気がします。絵画や音楽、物語( 小説・映画) などを観賞するとき、わたしたちは決して色や音符、文字を見ているわけではありません。そこにあるトータルの表現を観賞しているのです。

無意識のうちにその歴史と物語を見ているのです。そして無意識のうちにわたしたち自身の無意識も対象から見られているのです。

だから見ることは畏怖( 恐れ) することなのです。見ることによって、見られているという現象がおきているのです。わたしたち自身の歴史や物語を無意識のうちに変更させられているのかもしれません。新しい未来が始まっているかもしれないということです。

だからこそ、見ることは「畏( おそ) れ」と「慎み」を持たなければいけないのです。

井上 弘治