【郵便法を解説】ダイレクトメール(DM)郵便物の作り方とチェックのコツ

せっかく作ったのに郵便局で受理されなかった…

発送が始まってみたら不具合が多発した…

ダイレクトメール(以降DM)を郵送する場合、郵便法や信書便法、制作の仕様など、守るべきルールがいくつかあります。

それを知らずに作成しても「郵便局から発送できない」なんて最悪の事態になりかねません。

これまでダンクは、DM郵便物の校正を請け負ってきました。

郵便法などの法律的チェックを含めて、DM制作のチェック項目をノウハウとして蓄積しています。

この記事では、DMを作るときに気をつけるポイントをまとめました。

ポイントを押さえて、無用なトラブルを減らしましょう!

校正・校閲やデザイン制作など、制作まわりの外部委託をお考えの方は、以下の資料をご一読ください。

ダンクが提供するサービスの事例や参考料金を紹介しています。

- 1. ダイレクトメール(DM)の作り方

- 2. 往信封筒

- 2.1. 基本のサイズ

- 2.2. 郵便マークの仕様

- 2.2.1. 郵便マークの種類

- 2.2.2. 郵便マークの表示位置

- 2.2.3. 郵便マークの線の本数

- 2.3. 郵便番号枠の仕様

- 2.3.1. 郵便番号枠のサイズ

- 2.3.2. 郵便番号枠の色

- 2.4. 宛名と差出人の表示位置

- 2.4.1. 宛名の表示

- 2.4.2. 差出人の表示

- 2.5. カスタマーバーコードの表示位置

- 2.6. 窓付き封筒の仕様

- 2.7. データ作成時の注意点

- 2.8. 製造(印刷)時の注意点

- 3. はがき

- 3.1. 縦に使う

- 3.2. 横に使う

- 4. 挨拶状

- 4.1. 信書に気をつける

- 4.2. 手紙書式に気をつける

- 5. 封入チラシ(三つ折りチラシ)

- 6. DMのチェック方法

- 6.1. 同封するツールどうしを確認

- 6.2. 実際に作って確認

- 7. まとめ

ダイレクトメール(DM)の作り方

DMが一般的なチラシやパンフレットと異なるのは「郵便で送る」という点です。

郵便物は法律などで定められた、さまざまな規定を遵守しなければなりません。

封書版の郵便物は、封筒の中にさまざまな通知物を封入するため、サイズとして収まることはもちろん、封入した状態での見やすさなども意識する必要があります。

本記事では、一般的なDM郵便物として、以下のツールを制作する際に注意するポイントを紹介します。

- 往信封筒

- はがき

- 挨拶状

- 封入チラシ(三つ折りチラシ)

実制作の際、必ず実施した方がよいチェック方法も、後半で紹介します。

はじめてDMを作成する方や、久しぶりに作成する方など、本記事をチェックリスト代わりに読んでいただくと、安心して制作を進めることができると思います。

ダンクの校正ノウハウをまとめたマニュアルを無料提供しています。

このマニュアルで「プロの現場レベルの知識」が身につきます。

>校正の教科書 無料ダウンロード

往信封筒

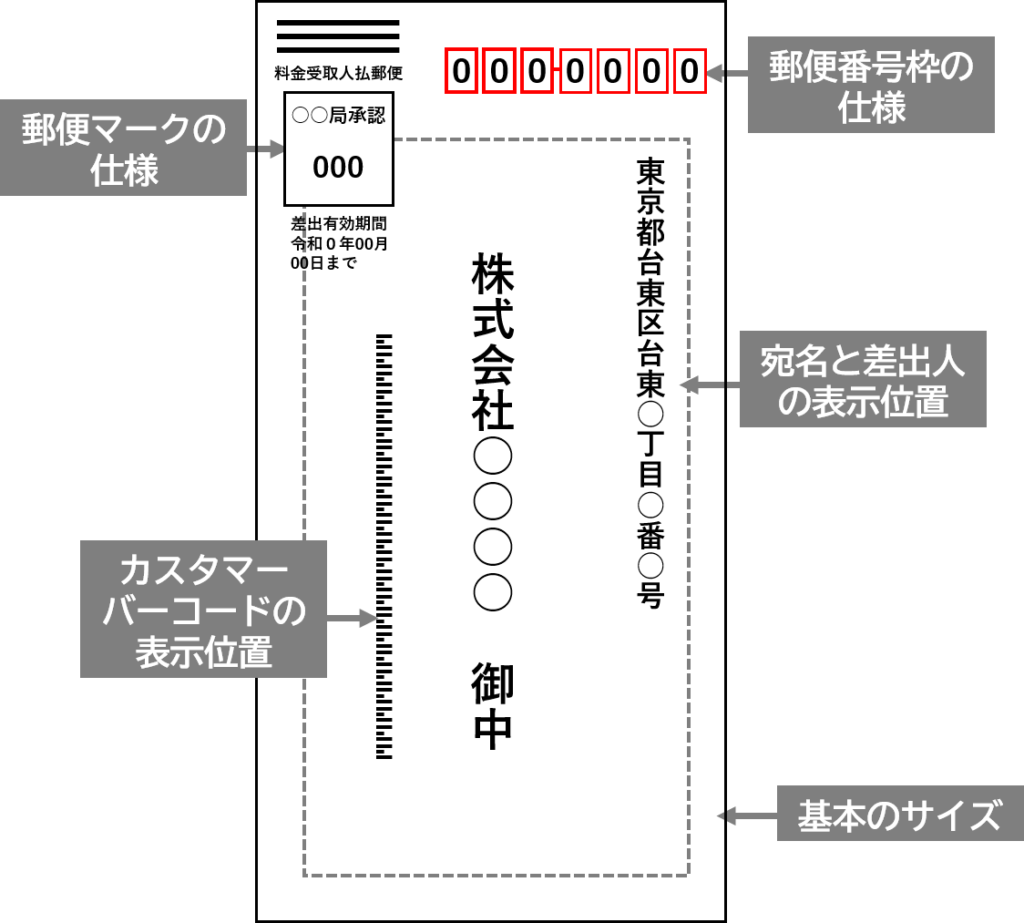

封筒の基本的なチェックポイントは以下の箇所です。

すべて郵便法などで規定されています。

- 基本のサイズ

- 郵便マークの仕様

- 郵便番号枠の仕様

- 宛名と差出人の表示位置

- カスタマーバーコードの表示位置

- 窓付き封筒の仕様

それぞれ解説していきます。

基本のサイズ

まずは基本的な仕様です。形は長方形で作ります。

封筒のサイズ(第1種郵便物・定形郵便)

- 長辺:14~23.5cm

- 短辺:9~12cm

郵便マークの仕様

郵便マークの種類

DMでは、切手のかわりに料金別納、料金後納などのマークが記載されたものが多いです。

切手を貼る手間が省け、料金を一括で払える便利なサービスですが、マークには遵守しなければならない細かな規定があります。

発送通数や配達日数でマークの仕様が異なるので、発送要件に合わせて正しいマークを記載しなければいけません。

<表示形式>

①下記以外の郵便物・荷物

②3日程度の送達余裕承諾をした広告郵便物、区分郵便物、第三種郵便物(特割)

③7日程度の送達余裕承諾をした広告郵便物、区分郵便物、第三種郵便物(特特)

参照:日本郵便 【料金を計算する>料金別納>料金別納 表示の方法】

料金後納の場合は、「別納」の部分が「後納」になります。

返送率アップを狙って返信はがきを料金受取人払にする、という場合の表示例は以下のサイトを確認してください。

郵便マークの表示位置

表示する位置にも決まりがあります。

- 縦長のとき:宛名面左上部

- 横長のとき:宛名面右上部

横長のときに左上部にしないように注意しましょう。

掲載位置は各々指定部にて35×70mm内に表示します。

詳しくは、以下のサイトを確認してください。

郵便マークの線の本数

差出郵便局名と料金別納(または後納)郵便の表記の間にある線は、線の本数で送達猶予日数を区別し、割引を適用するための仕組みです。

線の本数を間違えてしまって予定していた割引が受けられない、なんてことがないように気をつけましょう。

郵便番号枠の仕様

郵便番号枠のサイズ

郵送物の郵便番号枠は、7けたを1段とし、3けた目と4けた目の間にハイフンを入れます。

参照:日本郵便 【郵便番号・バーコードマニュアル>郵便番号枠】

定形郵便、定形外郵便で仕様が異なるので、枠のサイズは上記の参照サイトを確認してください。

郵便番号枠の色

色は朱色または金赤色です。

郵便番号を読み取る機械は黒や青のインクを認識するので、別の色を使うことで誤認識を避けましょう、という決まりです。

誤認識を避ける意味では、「〒」などを郵便番号の前に載せるのも避けましょう。

宛名と差出人の表示位置

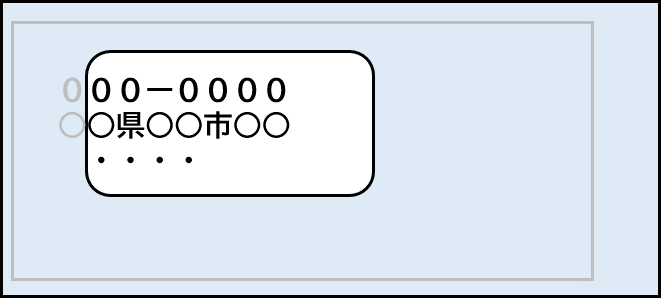

宛名の表示

宛名の表示位置は以下の赤の点線内に収めるのが基本です。

(宛名ラベルを貼付する際も同様です)

横長の場合など、詳しくは以下のサイトを確認してください。

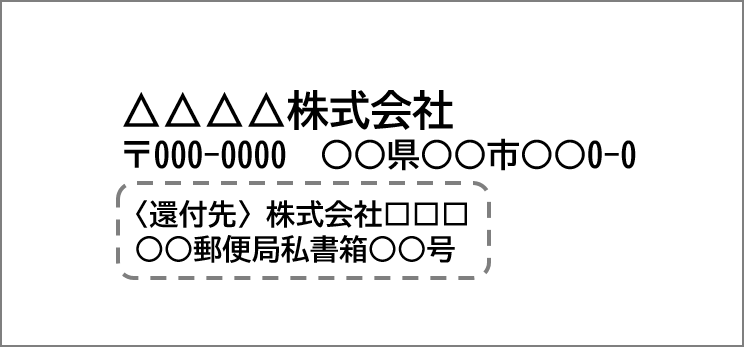

差出人の表示

また一般常識として、差出人を明記する必要もあります。

住所不明などで戻ってくるときに、別の還付先を用意している場合は、合わせて記載してください。

カスタマーバーコードの表示位置

カスタマーバーコードの上下左右には、2mm以上の空白を設けます。

ただし、窓枠とカスタマーバーコードの間の空白は、常に上下左右とも2mm以上を確保する必要があります。

参照:日本郵便 【郵便番号・バーコードマニュアル>バーコード】

カスタマーバーコードは郵便番号をもとに作られるので、送付先が変わるとカスタマーバーコードも変更が必要です。

送付先の変更に合わせて修正が必要ですが、直しモレがよく起こります。

モレなく対応できるよう、ルール作りをしておきましょう。

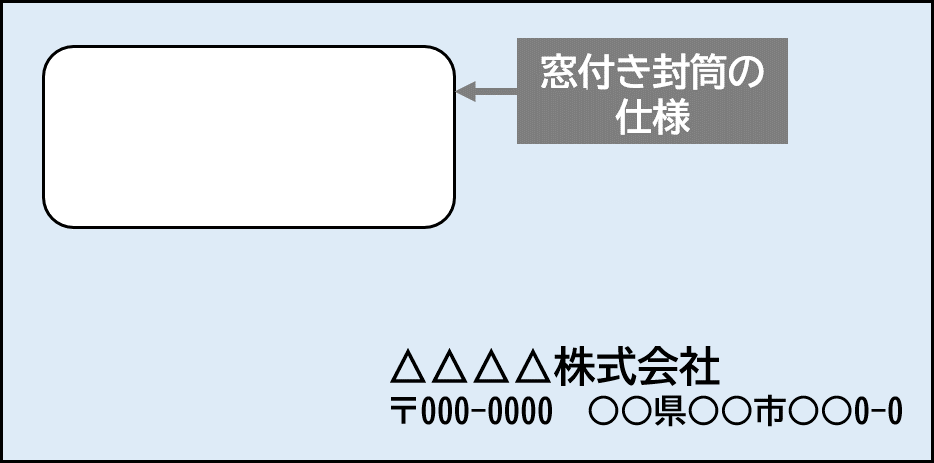

窓付き封筒の仕様

窓付きの場合、窓のサイズなどに決まりがあります。紙製封筒の場合の推奨値を記載します。

- 1つ窓の場合

窓サイズ:長辺8×短辺4.5cm以上 ※住所などは窓の長辺に並行して表示 - 窓を2つ設ける場合

上の住所表示用窓のほか、縦長封筒なら下に、横長の場合は左に配置 - 横長の封筒で住所表示窓の右に窓を設ける場合

2つ目の窓サイズ:長辺6×短辺3cm以下

詳しくは以下のサイトを確認してください。

郵便物は守らなきゃいけないルールが細かくあるんですね。気をつけよう!

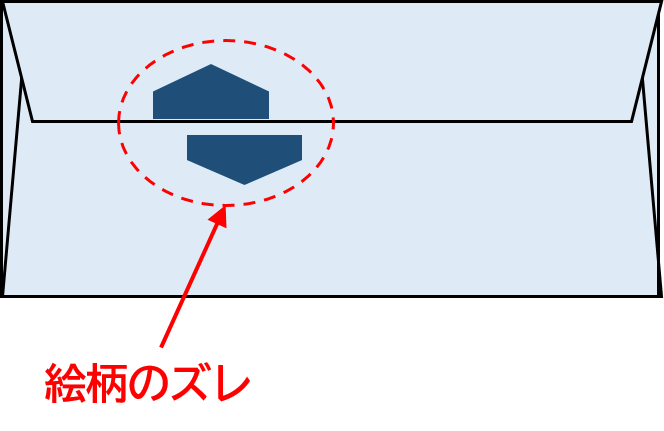

データ作成時の注意点

ここでは、封筒デザインを制作する際の注意点を紹介します。

注意するポイント

・組み立てたときのフラップや糊しろを考慮しているか

文字が隠れたり絵柄がズレたりするので注意。

・張り合わせ部分の塗り足しを忘れて、絵柄が欠けていないか

・中身があばれた(動いた)とき、窓枠から宛名が見えているか

封筒のデザイン制作でよくある失敗例です。

データ作成時に必ず点検しましょう。

製造(印刷)時の注意点

次は製造上での注意点です。デザインデータは完璧に仕上げたけど、最後の印刷や加工でトラブル発生…なんてことにならないようにしましょう。

デザイン段階ではなかなか気づけないのが辛いところですが、どういったことが起こりうるのか知っておくことで、無用なトラブルを避けられることがあります。

注意するポイント

・同封物の重量は試算できているか

設計を間違えると料金が上がってしまいます。

紙質や斤量を再検討しましょう。

・インク量が多くて、印刷後の重量が想定を超えていないか

ベタを減らすなど、デザインの見直しが必要です。

・封筒の紙質が薄くて中身が透けていないか

個人情報など他者に見られて困る内容は、封筒の中面に地紋を入れるなどの対策をしましょう。

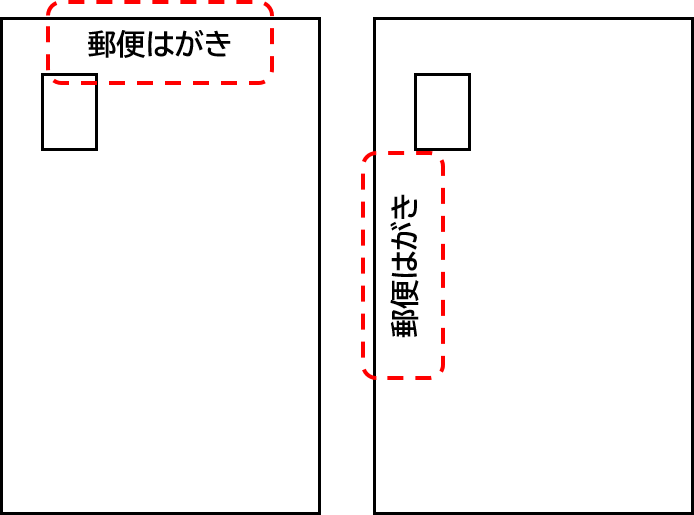

はがき

ここで、はがきDMを作成する際の注意点も紹介しましょう。

基本的なルールは、ここまで紹介した封筒と同じですが、「郵便はがき」を記載する位置に決まりがあります。

(「郵便はがき」または、これに相当する文字「POST CARD」)

この記載を忘れると、第一種郵便物(手紙)として扱われ、送料が高くなってしまうので注意が必要です。

縦に使う

表面の上側または左側に記載

横に使う

上側または右側に記載

DMでよく使われる圧着はがき(展開すると三つ折り・二つ折りになるもの)は、作り方によっては「郵便はがき」を記載するのが宛名面ではなくなる場合があります。

(面積の一番大きい面である「はがき本体」に記載しなければいけません)

制作段階で一度郵便局に確認するのが確実です。

ダンクでは、DMのデザイン制作から品質管理まで一括で請け負っています。

DMの制作でお困りの方はダンクにご相談ください。

挨拶状

信書に気をつける

DMは性質上、ターゲットとなる層にメッセージを届けるものですが、文面に注意しないと法令違反になってしまうケースがあります。

そのケースとは、「特定の受取人」が記載されている場合です。

これだと信書扱いとなり、郵送方法によっては信書を送る事が違反になってしまいます。

違反しないためには、郵送方法を変更する、信書にならないよう表現を変更する、など対策が必要です。

●信書とは

郵便法及び信書便法で「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」とあり、DMに限らず該当する文書が規定されています。

詳しくは以下のサイトを確認してください。

例えば、DMの文面が、以下のような文章だと信書扱いになります。

- 文書自体に受取人が記載されている

- 商品の購入等利用関係、契約関係等特定の受取人に差し出す趣旨が明らかな文言が記載されている

できるだけ安価な発想方法でDMを送りたいとお考えの場合は、こういった表現を避け、信書にならないように工夫する必要があります。

信書にならないように表現を変更した例を紹介します。

「誰宛」というのを使わない言い回しの例です。

Before

弊社は賃貸住宅の管理運営を行っています。このDMはアパート、マンションのオーナー様にお届けしています。独自のノウハウで、オーナー様の賃貸住宅経営のお役に・・・・

After

弊社は賃貸住宅の管理運営を行っており、独自のノウハウでさまざまなご要望に対応しております。

Before

本DMをお届けしたオーナー様限定で、管理費1年間半額キャンペーンをご案内しております。

After

本DM限定で「管理費1年間半額キャンペーン」を行っております。

あくまでも一例です。

こうすれば絶対というルールはありませんが、信書扱いになってしまう文章が入っていないか注意してチェックしましょう。

(挨拶状に限ったことではありません)

手紙書式に気をつける

手紙を構成する要素は、「前文、本文、末文、後付」に分けられます。

それぞれを意識して挨拶状を作成しましょう。

- 前文 頭語と時候の挨拶を入れる

- 本文 本題はここで伝える

- 末文 結びの挨拶と、頭語に対応した結語を入れる

- 後付 署名を忘れずに

封入チラシ(三つ折りチラシ)

封入するチラシは、基本的には自由に作成して問題ありませんが、封筒のサイズによって紙を折って封入する必要があります。

折り位置を適切に設定しないと、読みづらいチラシになるので注意が必要です。

ここでは、A4サイズの三つ折りチラシを例に説明します。

中に折り込む場合(巻三つ折)は、折り込む面と折り位置との間に余裕を持たせます。

中に折り込む面を97mm、他の2面を100mmにして作成するのが一般的です。

(上記寸法以外で作る場合でも、考え方は同じです)

他にも、

- 折り位置に文章が載っていると読みづらいのでなるべく避ける

- 表紙にくる面にはタイトルが載るようにする(3つ折りを開きたくなる訴求)

など、3つ折りを意識して細かいところに気を配ると読みやすいものになります。

DMのチェック方法

ダンクがDMの校正を請け負った際に、必ず行っているチェック方法をご紹介します。

ぜひ、貴社のチェックでも活かしてみてください。

同封するツールどうしを確認

同封物が複数ある場合は、往信封筒も含めて全ツール間で整合性を確認しましょう。

特によくある不具合として、

- DM同封チラシで修正した内容を封筒に反映するのを忘れる

- 改版時に追加で同封物を作成したら、既存同封物との内容に齟齬が生じる

なんてことがよく起こります。

同封物を一括管理で制作できないケースも多く、別々で制作を進めてそのまま完成、という場合は危険です。

また、同封物が多ければ多いほど、ツール間での整合性確認は重要になります。

ツールを横断しての整合性チェックは、何と言っても人の目が頼りです。

チェック項目をリスト化するなど、確認方法を工夫して対応しましょう。

落ち着いてすべてのツールどうしで辻褄が合っているかを確認することが大切!

あわせて読みたい

実際に作って確認

データ上での確認だけではなく、実際に作ってみることで不具合に気づくことは多いです。

最善は本紙で加工、封緘・開封までを確認してみることですが、オフィス内の環境で出力したものでも十分確認できることはあります。

(重量などは難しいですが)

特に封書版の場合は、必ず封入まではしてみましょう。

「データ作成時の注意点」で例示したような不備は、大抵防げるはずです。

まとめ

解説してきたチェックポイントを以下にまとめました。

往信封筒の注意点

- 基本のサイズ

- 郵便マークの仕様

- 郵便番号枠の仕様

- 宛名と差出人の表示位置

- カスタマーバーコードの表示位置

- 窓付き封筒の仕様

はがきの注意点

- 郵便はがき(POST CARD)の表示

挨拶状の注意点

- 信書に気をつける

- 手紙書式に気をつける

封入チラシ(三つ折りチラシ)の注意点

- 折り位置に余裕を持たせる

ここで挙げた注意点は、あくまで基本的な項目です。

発送形態によっては他にも仕様はありますので、制作する内容に応じて、足りない部分は調べてみてください。

法令関係は改正もあるので、変更がないか注意してチェックするようにしましょう。

ダンクでは、DMのデザイン制作から品質の管理まで、責任を持って請け負っています。

DMを規定通りに作れるかちょっと不安…という方は、ダンクにご相談ください。

この記事の監修者

- 株式会社ダンク 取締役相談役

- フリーランスでの編集・カメラマンなどを経て、1994年に株式会社ダンク入社。校正、進行管理、営業対応などに携わる。

2008年10月~2023年5月まで株式会社ダンク取締役社長に従事。

2014年からは、宣伝会議の「校正・校閲力養成講座」講師を担当。

販促会議デジタルマガジンに「販促ツールの品質を高める 校正のチェックポイント」などを寄稿

ダンクのサービス案内 無料ダウンロード

ダンクが提供するサービスの詳細や参考料金を紹介しています。

校正・校閲やデザイン制作など、制作まわりの業務の外部委託をお考えの方は、ぜひご一読ください。

以下のフォームにご入力いただき、「無料でダウンロードする」を押してください。

移動先のダウンロードページで、ダウンロードできます。