【校正赤字の書き方】校正の赤入れはシンプルにわかりやすく書く

せっかく間違いを見つけて赤入れしたのに、制作会社が思った通りに直してこない…

長年、校正を請け負ってきたダンクでは、こんな経験を数多くしてきました。

果たして悪いのは、直し間違えた制作会社か赤字を入れた校正会社か……

一概にどちらとは言えませんが、ひとつ言えるのは、

わかりやすい赤入れをすると修正の精度が上がる

これは間違いありません。

校正は間違いを見つけて終わり、ではありません。

間違いを正しく修正して初めてゴールにたどり着きます。

この記事では、ダンク流の校正の赤入れのコツを解説しています。

カタログやパンフレットなどの販促物を作成している方向けに記事をまとめました。

正しい赤入れ方法を学んで、ミスのないツール制作の参考にしてください。

<対象となる制作物>

- 商品案内やガイドブックなどのパンフレット

- 商品やサービスを掲載するカタログ

- 案内や告知などのチラシ・フライヤー

- WEBサイトの記事など

校正・校閲やデザイン制作など、制作まわりの外部委託をお考えの方は、以下の資料をご一読ください。

ダンクが提供するサービスの事例や参考料金を紹介しています。

校正の赤入れはシンプルにわかりやすく書く

ダンクでは、入社したスタッフに校正記号を学ばせる、ということをしません。

校正記号は、主に雑誌や小説など文章中心の書籍校閲で使う記号です。

本記事の対象となるカタログやパンフレットなどの販促物の場合、文章だけではなく、画像や図解、イラストなどフリーにデザインして制作することが通常です。

校正記号だけで赤入れするのは無理があります。

加えて、グラフィックデザインを学んできたデザイナーは、校正記号を知る機会もないので、校正記号を知らないことも多いのです。

(もちろん理解しているデザイナーもいます)

マニアックな校正記号で赤入れしたとしても、

これをどう直せばいいの?

かえって制作現場の混乱を招くだけだったりします。

ですから、ダンクでは校正記号を覚えることよりも、【校正指示の3要素】を理解して、誤解のない赤入れを学びます。

決して難しいことではありません。

とにかく「シンプルにわかりやすく書く」これを徹底します。

ダンクの校正ノウハウをまとめたマニュアルを無料提供しています。

このマニュアルで「プロの現場レベルの知識」が身につきます。

>校正の教科書 無料ダウンロード

赤入れのコツ【校正指示の3要素】

「シンプルにわかりやすく書く」を実践するには、以下の校正指示の3要素を意識することが重要です。

- 範囲指定

- 引き出し線

- 修正内容(伝わる言葉)

ダンクでは経験上、赤入れするときの基本要素は、この3つと考えています。

修正間違いや修正モレは、(例外的な場合もありますが)たいていの場合3要素のどれかが不明確なために発生します。

この3要素を意識して、「100人が見たら100人が同じ判断をする」ように、わかりやすい赤入れを行います。

3要素のポイントを詳しく見てみましょう。

正しい校正のやり方を知らないと、そもそも赤入れできません。以下の記事では、校正のやり方を体系化して解説しています。

あわせて読みたい

赤入れのコツ<範囲指定>

範囲指定は、まとまりごとに明瞭に書くのが基本です。

まとまりで囲む

修正したい部分がどこなのか、どこからどこまでの範囲なのかを意識して指定します。

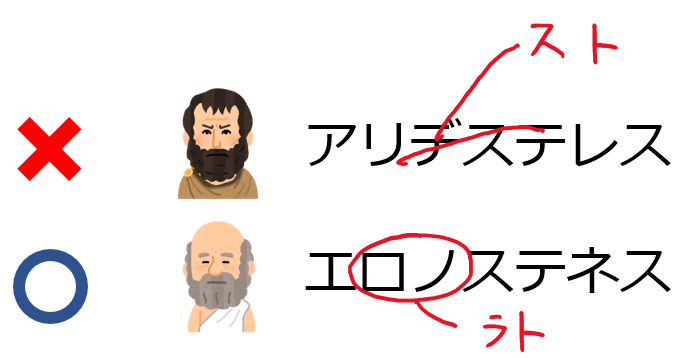

例えば、以下の例を見てください。

×の例では、「アリストテレス」に修正するのか「アリストレス」に修正するのか判然としません。

たとえ「アリストテレス」が常識だとしても、〇の例のようにはっきり範囲を指定して赤入れしてください。

修正する人に考えさせない赤字を書くのが理想です。

範囲は一目瞭然に

以下のような範囲指定では勘違いされる恐れがあります。

写真の入れ替えは明確ですが、それぞれの写真の下にある合番(①~④)は入れ替えるのでしょうか、そのまま残すのでしょうか。判断に迷いますよね?

範囲を指定するなら、以下のようにはっきりと指定してあげましょう。

赤入れのコツ<引き出し線>

引き出し線のコツは、目立つように、曲線でしっかり引き出すことです。

しっかりと引き出す

修正する場所の近くに、小さく書くと見落とされる可能性があります。

引き出し線は、大胆に、かつしっかりと引き出しましょう。(赤字を書き込む余白がない場合は、できるだけ目立つところに書くようにします)

曲線にする

周りの文字にかぶらないように曲線で引き出すのがオススメです。

以下のように直線で書いてしまうと判断に迷う部分がでてきます。

- 「機能」と「障」から引き出した線が、「機能」と「障」以降の文字の上を通っているので「トル」指示に見える

- 「お」の挿入位置が5行目なのか6行目なのか、・・・どこなのか曖昧

曲線で引き出すと曖昧さがなくなります。

交差させない

引き出し線を交差させると、どこに対しての指示なのかパッと見てもわかりません。

あみだくじのように、引き出し線をたどっていくことになります。

交差させずに赤入れしましょう。

赤入れのコツ<修正内容(伝わる言葉)>

修正内容を書くときは、「自分がわかる」ではなく、「修正する相手がわかる」を意識して赤入れします。

赤字は丁寧に書く

当たり前のことですが、赤字は丁寧に書きましょう。

例えば、以下のような13なのかBなのか曖昧な赤字は、誤った修正をする恐れがあります。

どっちに直せばいいの?

きれいな文字でなくても構いません。勘違いを生まない、丁寧な文字で書くことを意識しましょう。

「何を」「どうしたいのか」わかりやすく書く

修正内容は、「何を」「どうしたいのか」誤解のないように書くことが大事です。

以下のように、限定価格の値段のフォントが間違っていたとします。

(本来のフォントは、上の「本来のデザイン」のフォント。特価も限定価格も同じフォントになるのが正解)

限定価格も、特価と同じフォントにしたいわけですから、「フォントを特価にソロエル」と書くと不十分です。

本来は黒色の限定価格を、特価と同じ赤色に修正されてしまう可能性があるからです。

明確に書くなら、(黒文字)を書き加えましょう。これなら誤解の生まれようがありません。

便利な校正記号7選

冒頭で校正記号を重視していないと書きましたが、もちろん使わないわけではありません。

使用頻度が高い校正記号に関しては、ダンクでも使用しています。

うまく校正記号を使うと、赤入れ作業が効率的になります。

ただし、記号の意味を知らない方が修正することも想定して、必ず「何をしたいのか」一言添えるようにするのがポイントです。

ダンクがよく使う校正記号を7つ紹介します。参考にしてください。

| 校正記号 | 記号の意味 |

|---|---|

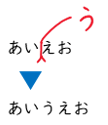

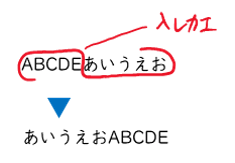

| 【挿入】 文章の間に文字を挿入するときに使います。 |

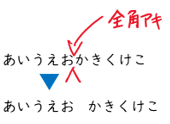

| 【アキ】 文字と文字の間にアキ(空間)を入れたいときに使います。 ※半角空けたいのか全角空けたいのか、必ず明記しましょう。 |

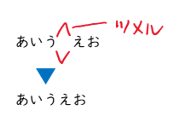

| 【詰める】 文字と文字の空間を詰めたいときに使います。 |

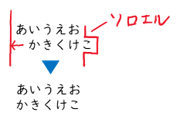

| 【揃える】 文章の行頭を揃えるときなどに使います。 |

| 【入れ替え】 文章や画像を入れ替えるときに使用します。 |

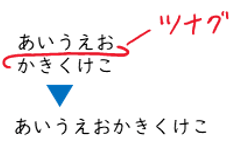

| 【つなげる】 文章をつなげるときに使います。 |

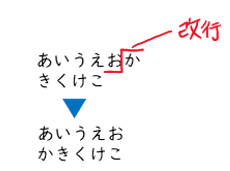

| 【改行】 文章を改行するときに使います。 |

繰り返しになりますが、どの校正記号を使う場合も、「何をしたいのか」必ず一言を添えましょう。

(ツメル、ソロエルなど補足で書く赤字指示)

このひと手間を惜しまないのがポイントです。

まとめ

赤入れのコツを3つの要素で解説してきました。

- 範囲指定

- 引き出し線

- 修正内容(伝わる言葉)

3要素をおさえて、シンプルでわかりやすい赤入れを意識してください。

思ったとおりの修正ができないと、何度も赤入れと修正を繰り返すことになり、コストも時間も無駄にしてしまいます。

本記事のポイントをおさえて、修正間違いや修正モレのない、効率的なツール制作に役立ててください。

制作物のミスが減らず困っている方は、ダンクの校正・校閲サービスをご利用ください。

\「まちがい」を無くしたい方へ/

この記事の監修者

- 株式会社ダンク 取締役相談役

- フリーランスでの編集・カメラマンなどを経て、1994年に株式会社ダンク入社。校正、進行管理、営業対応などに携わる。

2008年10月~2023年5月まで株式会社ダンク取締役社長に従事。

2014年からは、宣伝会議の「校正・校閲力養成講座」講師を担当。

販促会議デジタルマガジンに「販促ツールの品質を高める 校正のチェックポイント」などを寄稿

「校正の教科書」を無料でダウンロード

ダンクの校正現場で実際に使っているノウハウをまとめました。この資料で「プロの現場レベルの知識」が身につきます。

販促物の校正の基礎と実践的なテクニックを学んで、 貴社の実務に役立ててもらえると嬉しいです。

以下のフォームにご入力いただき、「無料でダウンロードする」を押してください。

移動先のダウンロードページで、ダウンロードできます。