カタログ制作では校正が不可欠!カタログのミスを無くす3つのポイント

カタログ校正は、校正に必要なスキルが詰まった校正の集大成みたいな業務です。

ノウハウや経験がないとミスのないカタログ作りはなかなかできません。

ページ数が少ない文書などであれば、読むことでミスを見つけられるかもしれませんが、数百ページを超えるようなカタログでは、そんなノリでは済まされません。

おそらくカタログを発行している企業では、自社内で校正チームを構築しているか、校正を外部委託しているのではないでしょうか。

ダンクは、1994年の創業以来、さまざまなジャンルのカタログ校正を経験してきました。商品カタログや通販カタログ、ネジ専門の分厚いカタログなんてものもありました。

本記事は、自社内で校正に取り組む企業向けに、カタログ校正のコツを3つのポイントに整理して解説しました。

難しいことは書いていません。

やるべきことをきっちりやればミスのないカタログを作ることができます。

校正・校閲やデザイン制作など、制作まわりの外部委託をお考えの方は、以下の資料をご一読ください。

ダンクが提供するサービスの事例や参考料金を紹介しています。

カタログ校正 3つのコツ

カタログを間違いなく校正するにはミクロとマクロの視点が必要です。

数百ページを超えるような厚物のカタログを校正する場合、1商品・1ページごとに校正をしても、それだけではミスを防げません。

きちんと校正したとしても、

「目次に反映し忘れた……」「特集ページに掲載している商品に反映し忘れた……」

なんてことが頻繁に起こるからです。

カタログ校正では、商品単位で校正するミクロの視点とカタログ全体を俯瞰で校正するマクロの視点が必要になるのです。

カタログ校正のコツは以下の3つ。

- 商品スペックの校正(ミクロな視点)

原稿と校正紙の照合はカタログ校正の基本。価格はミスが許されない。 - 掲載画像の校正(ミクロな視点)

画像と商品スペックを照合することで、そもそもの原稿のミスに気づきます。 - 横ぐしチェック(マクロな視点)

横ぐしチェックはカタログ校正のキモ。カタログ全体を通してチェックします。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

ダンクの校正ノウハウをまとめたマニュアルを無料提供しています。

このマニュアルで「プロの現場レベルの知識」が身につきます。

>校正の教科書 無料ダウンロード

商品スペックの校正

商品スペックの校正は、原稿と校正紙(原稿をもとにデザインした紙面)を照合して、間違いがないかチェックしていくカタログ校正の基本作業です。

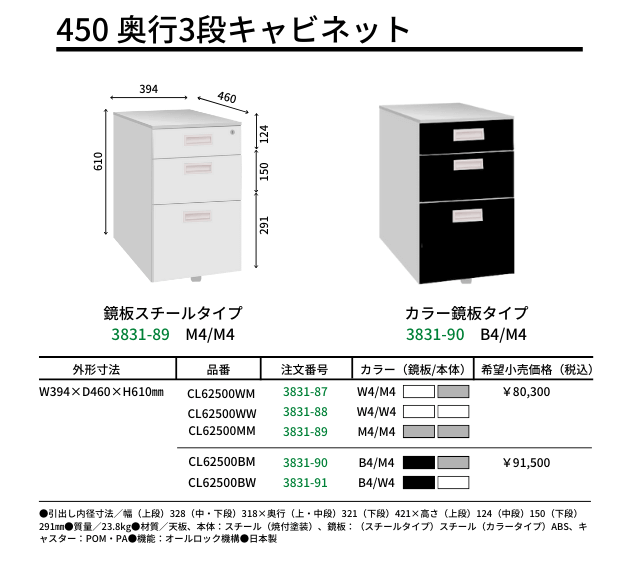

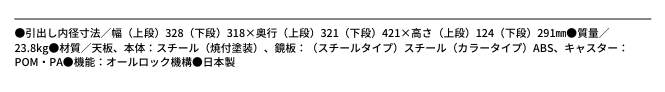

<商品スペックイメージ>

商品に関する情報、いわゆる商品スペックを確認します。

校正する項目は、商品名・価格・注文番号・品番・サイズ・素材・・・など多岐にわたります。

各項目を「突き合わせ校正」または「読み合わせ校正」で校正していきます。

校正のやり方は以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

あわせて読みたい

重要なのは商品価格

商品スペックの中で、最も重要な情報が価格です。

もちろん、すべての掲載情報が重要ですが、価格を間違えると、返金や返品など損害に直結します。

価格を間違いなく校正するコツは、一文字ずつ、電話番号を読むようにチェックすることです。

例えば、19,800円となるべき価格が、19,880円になっていたとします(二桁目の0と8が違っています)。

カタログの料金表は同じような数字が10商品以上並ぶことも多いです。そうなると、見間違いのリスクは格段に上がります。

ですから、数字は一文字ずつ、電話番号を読むように校正します。

19,880円

いち きゅー かんま はち ぜろ ぜろ えん

・・・「8」?

このように校正していくと二桁目の0と8の違いに気がつきます。

校正した後は、税込額と税抜額の計算が合っているか、電卓で計算するようにしましょう。

計算式がズレていたり(10%が8%になっていた)、デザイナーが何らかの理由で手入力を行い、タイプミスしていたりすることがあります。

文字の間違いを見つける方法を詳しく知りたい方は以下の記事を参考にしてください。

あわせて読みたい

赤字の入れ方

カタログの商品スペックは、パッと見て似たような記号の羅列に見えることが多いです。

商品番号や注文番号、カラー表記など、数字とアルファベットを組み合わせた記号は見分けがつきづらい。

ここでよく起こるのが、赤字と異なる修正をしてしまうことです。

似たような記号が並んでいる箇所に入った赤字は、修正する人が見間違いを起こす可能性が高いのです。

曖昧な赤字の入れ方をすると、誤った修正をしてしまいます。

(一例)商品番号の赤字の入れ方

見分けがつきづらい商品番号(以降、品番。型番など呼び名が変わることがあります)を例に、正しい赤字の入れ方を解説しましょう。

品番に赤字を入れるときは、同じコードや番号など固まりごとに赤入れします。

例えば、注文番号「CL62400WM」が間違いで、「CL62500WM」に修正したい場合、

このように書くと誤って修正をされることがあります。

修正する人の見間違いで、「2」を「5」に修正してしまったり、「24」を「5」に修正して「6500」にしてしまったりといったミスが起こりえます。

ですから、赤字はこう書きます。

こう書けば、見間違いによる修正ミスを防ぐことができます。

(さらに、変更部分の5に波線で強調しておくと、勘違いが起こりにくくなります)

同じコードや番号など固まりごとに赤字を入れる、このひと手間で余計な修正モレを防ぐことができます。

その他にも赤字の入れ方にはコツがあります。以下の記事で解説していますので参考にしてください。

あわせて読みたい

掲載画像の校正

カタログ校正では、商品スペックと同じように画像の校正も重要です。

画像を頼りに商品スペックとの照合を行うと、画像の間違いだけではなく、そもそもの原稿の間違いに気がつくことができます。

これは商品スペックの校正だけでは気がつくことはできません。

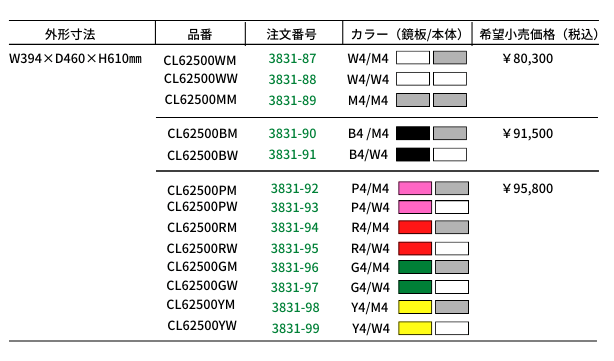

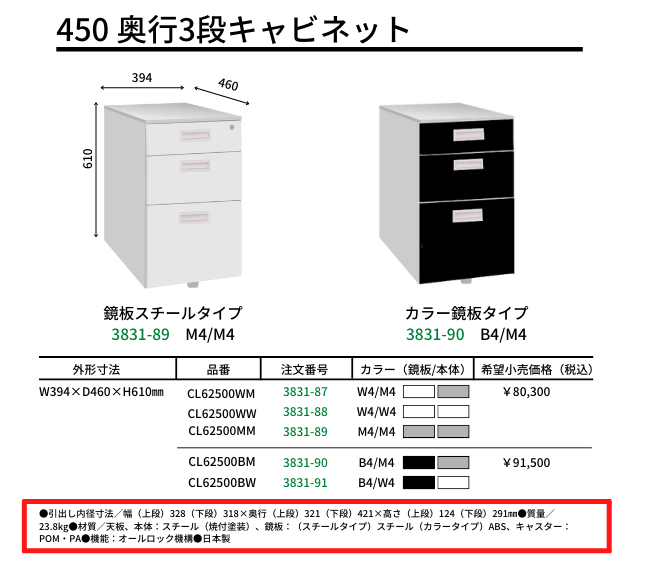

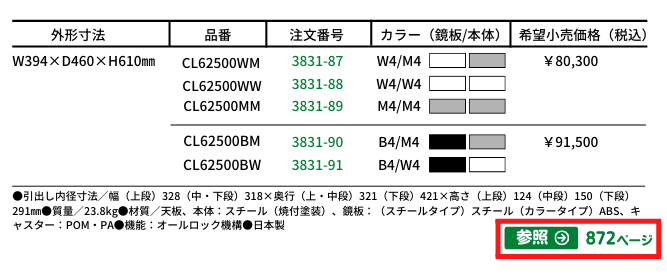

例えば、以下のような袖机の商品スペックがあったとします。

画像と商品スペックを照合していくとある矛盾に気がつきます。どこかわかりますか?

(赤枠の中に矛盾があります)

正解は袖机の収納の数。

掲載画像は3段(上段・中段・下段)になっていますが、サイズ表記には(上段)と(下段)しかありません。

これは原稿と画像のどちらかが間違いです。

判断がつかない場合は、クライアントへギモン確認を行いますが、「正解は画像、原稿は間違い」というケースがよくあります。

(ダンクの経験上ではそうです)

画像と商品スペックの照合をすることで、このように原稿の間違いに気がつくことができるのです。

横ぐしチェック

カタログ校正では、全ページを通して見直す、横ぐしでチェックする、というマクロな視点も必要です。

カタログ校正の特徴ともいえるのが、この横ぐしチェックです。

横ぐしチェックの代表的なチェック項目を紹介しましょう。

他ページとの重複掲載

商品スペックには、価格や注文番号、規格などさまざまな変更が入ります。

ここで商品スペックだけを修正して満足してはいけません。

ひとつ変更が入ると、思わぬところに影響していることが多いのです。

この商品は特集ページにも載っていたなぁ。

そっちも直さないと。

カタログでは、商品ページや特集ページ、企画ページなど、同じ商品が重複掲載されることがあります。

重複掲載の商品に変更が入ったら、それぞれモレなく反映しなければなりませんよね。

そのためには、どの商品が、どこのページに掲載されているか把握する必要があります。

重複掲載の例として以下のようなものがあります。リストアップを行い、校正者内で共有しておくと便利です。

- 巻頭の特集ページ

たいていのカタログでは特集ページがつきもの - 関連商品として複数ページに掲載

他ジャンルのページに関連商品として掲載 - 目次、インデックス

商品名やページ数の変更は必ず修正 - WEBサイト

WEBカタログを公開している場合は要チェック

自分の記憶だけでチェックするのは避けた方がいいでしょう。

うわっ、ここにも同じ商品があったのか・・・

もう印刷に間に合わないよ・・・

なんてことになりかねません。

ツメ

ツメは、そのページに何のジャンルの商品が掲載されているか表示したものです。ページ数が多いカタログには必ず掲載されています。

ツメの間違いで多いのが、カテゴリーのオンオフ表示がズレているケース。

例えば、袖机のカテゴリーなのにデスクがオン表示になっている、といったことです(以下のイメージ参照)。

他にも、ツメの位置が一部のページだけ上下にズレている、なんてことも起こります。

1ページごとにチェックしても、こういったズレになかなか気づきません。

ツメをチェックするときは、全ページ通しで、またはジャンルごとにまとめて一気にチェックするようにしましょう。

参照ページ

詳細な説明や関連商品が別のページにあるときに、そのページへ誘導する役目を果たすのが参照ページです。WEBサイトでいうリンクですね。

便利で親切な表示なのですが、参照ページは校正者泣かせでもあります。

カタログ制作では、企画変更や商品供給の問題など、さまざまな影響で商品の削除・追加が起こります。しかも、いつ変更が入るのか事前に把握することはできません。

ですから、初期段階で参照ページをチェックしていても安心できません。ページの増減があると、必ず参照ページにも変更が入るからです。

どの段階で何回チェックするかは状況によって変わりますが、ダンクでは、校了前の最終段階で全ページ通してチェックしています。

仮に事前に何度かチェックしていたとしても、最後に通しでチェックした方がいいでしょう。

横ぐしチェックのポイント

横ぐしチェックの代表的なチェック項目を紹介しました。

こういった視点でチェック項目を洗いだしていくと、カタログの内容によっては、項目はどんどん増えていきます。

多いときは10項目以上をチェックする、ということもあります。

ですから、横ぐしチェックは最適なタイミングで、まとめてチェックするのが効率的です。

ダンクでは以下のルールで横ぐしチェックを行っています。

- チェックリストを作る

チェックする項目をモレなく洗い出す - チェックするタイミングを決めて、まとめてチェックする

できるだけ、これ以上変更が入らないタイミングを選ぶ - 担当者を決めて決まった人がチェックする

実は誰もやっていなかった…ということがないように役割を決める

モレなくチェックするためのコツです。参考にしてください。

「ミスが減らない」「内容をチェックする時間がない」でお困りの企業さまは、ダンクの校正・校閲サービスをご活用ください。

>ダンクの校正・校閲サービスはこちら

まとめ

カタログ校正で重要なポイントを3つに整理して解説してきました。

- 商品スペックの校正

- 掲載画像の校正

- 横ぐしチェック

3つのポイントを押さえて、自社のカタログ校正に取り入れてみてください。

ミスのないカタログ作りに役立つと思います。

自社内でカタログを校正するのは、時間も負荷もかかります。

もし、「人手が足りない」「自分たちではちょっと不安」と感じている方は、ダンクの校正・校閲サービスをご利用ください。

\「まちがい」を無くしたい方へ/

この記事の監修者

- 株式会社ダンク 取締役相談役

- フリーランスでの編集・カメラマンなどを経て、1994年に株式会社ダンク入社。校正、進行管理、営業対応などに携わる。

2008年10月~2023年5月まで株式会社ダンク取締役社長に従事。

2014年からは、宣伝会議の「校正・校閲力養成講座」講師を担当。

販促会議デジタルマガジンに「販促ツールの品質を高める 校正のチェックポイント」などを寄稿

ダンクのサービス案内 無料ダウンロード

ダンクが提供するサービスの詳細や参考料金を紹介しています。

校正・校閲やデザイン制作など、制作まわりの業務の外部委託をお考えの方は、ぜひご一読ください。

以下のフォームにご入力いただき、「無料でダウンロードする」を押してください。

移動先のダウンロードページで、ダウンロードできます。